Crónicas Descalzas | Impotencia

Una madre que sufre y vive con dolor e indignación las penurias de sus hijos, bajo el yugo de la dependencia, de la pobreza que la amarra, humillada

Una madre que sufre y vive con dolor e indignación las penurias de sus hijos, bajo el yugo de la dependencia, de la pobreza que la amarra, humillada

Está sentada en la acera desde las cinco de la mañana. Hay una jornada de salud en su comunidad y acudió a buscar ayuda para sus hijos pequeños: a la de cinco años de edad la lleva a la consulta del pediatra y al varón de ocho a que lo vea un psicólogo, porque el niño está muy inquieto y necesita orientación, tanto como ella.

Es la una de la tarde en los Valles del Tuy y el calor presagia un aguacero que pronto hará que los enfermos que esperan en la acera se agolpen en la humilde casa que sirve para que los médicos de una ONG realicen consultas y distribuyan medicamentos. Esta no es la Venezuela potencia. Es la Venezuela de la asistencia humanitaria.

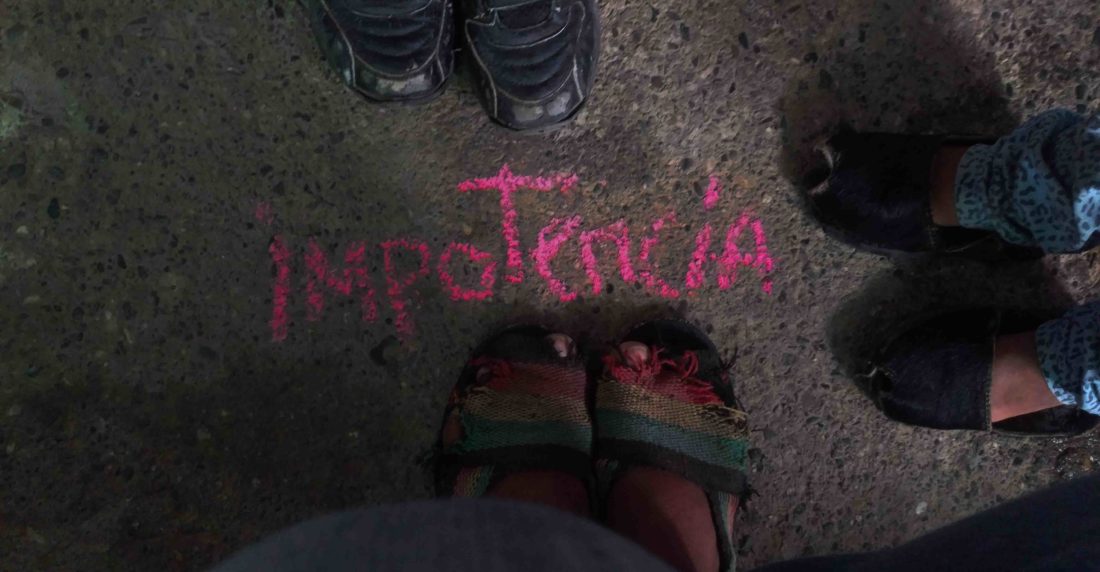

En ocho horas de esperar, con la mirada hacia abajo, tuvo tiempo de observar con detenimiento sus pies y los de sus hijos. Repasó los zapatos de goma del niño, los que le dieron usados, que aunque le quedan grandes le sirven para andar. Antes ella podía usar zapatos pero ahora debe usar alpargatas, un calzado artesanal muy popular a principios de siglo pasado y que hoy es lo que ella y su hija pueden calzar. Las alpargatas de la niña están bien, pero las de ella están rotas, desgastadas, como sus fuerzas. “Ojalá alguien me viera y me regalará unos zapatos” exhala.

“Lo que más me duele de la pobreza es la falta de libertad.” Mientras habla las lágrimas y la rabia van acentuando cada frase.

“Yo no tengo para darles. Nosotros no podemos comer. Nosotros comemos lo que los demás quieren pero no lo que mis hijos quieren comer. Vivimos gracias a Dios: uno da gracias a Dios que al menos está la caja, yo no recrimino eso porque mucho me ha ayudado. ¡Pero no es lo que yo quiero comer! ¡Yo no puedo elegir! Yo no puedo elegir pararme en la mañana y decir me voy a comer una arepa, con mantequilla y jamón. No, yo no puedo hacer eso si no comer lo que hay, lo que consiga, lo que me den”, dijo.

Levanta la mirada y los ojos se le llenan de reclamo, de un hasta cuando que no termina de pronunciar. “Yo no les puedo dar ni ropa, ni zapatos. La última vez que yo le pude comprar algo nuevo a mi hijo fue hace cinco años y de allí en adelante toda la ropa que tenemos ha sido regalada. Eso me hace sentir…¡Impotente! Impotente es algo… Cuando me dice mi hijo mamá no tengo zapatos me siento impotente que yo no puedo hacer nada. Mi hijo mayor conoció algo mejor, como dice mayormente uno, que uno era rico y no lo sabía. Pero mis otros hijos pequeños no. Los que tiene 8 y 5 años sólo han conocido esto”.

Esto es la falta de recursos para proveerse por sí misma. Esto es el acatamiento aunque no se esté de acuerdo. La dependencia a la que la somete la pobreza.

“Es una humillación que estamos viviendo, aunque muchos no lo quieran admitir esto es una humillación, que a nosotros nos tienen como unos robots. No me siento libre. ¡Cómo me voy a sentir libre así! Si tengo una carga tan grande encima de mi. Yo lo que más deseo es que Dios haga su voluntad aquí en Venezuela. Porque somos muchos perjudicados, muchos humillados, muchos que estamos sufriendo, muchos con miedo a hablar porque viven bajo un yugo que creen que todo lo van a perder si hablan”, afirmó.

La impotencia es la palabra con la que ella describe ese sentimiento que la deja hundida en una fila, es la falta de poder para realizar por sí misma aquello que desea o para ponerle resistencia a eso que no quiere ni para ella ni para sus hijos. Además de la precariedad material, la crisis instala en la gente la convicción de que nada pueden hacer para cambiar lo que les agobia.

Después de haber vivido más de cinco años entre escasez extrema, desempleo, hiperinflación toda su referencia vital para sobrevivir se fue desdibujando. Ya no sirve decir que sí estudias, si trabajas, si ahorras saldrás adelante. Todo ha perdido significado.

Es tan grande lo que la abruma que “esto”, como ella califica con un gesto de rechazo el estado de males que la destituyen de la capacidad de decidir su vida, sólo puede tener fin por un poder superior a todos los hombres. “Sólo Dios”, dice.

Ya está apunto de ser atendida por el psicólogo y hace rato la lluvia corre calle abajo. Cuando le pido que dibuje la palabra que describe lo que siente, toma la tiza roja y acerca los pies de sus hijos. “No hay razones para ser feliz en este país. Ninguna. Sólo la presencia de Dios. Por más que tengan una sonrisa en la cara, así como estamos nadie va a ser feliz. Yo sólo tengo esperanza en Dios”.