Leonardo Padrón supo en la adolescencia que no iba a cumplir su sueño de ser músico. El fracaso al tocar el cuatro se lo confirmó. Primero se fue a Estados Unidos a estudiar Ingeniería de sonido al imaginarse creando conceptos de audio para grandes artistas. Un día, cansado de pergeñar logaritmos en un salón, decidió ser lector. La música la encontró en la poesía.

—Estudié Letras porque quería pasar mis cinco años de universidad —Católica Andrés Bello de Caracas— leyendo la mayor cantidad de libros posibles. Es una de las mejores épocas de mi vida.

Antes, el joven que quiso ser lector visitaba con frecuencia la biblioteca que había en la casa de sus padres. Luego comenzó a hacer la suya.

—Me inicié en el hábito de la lectura a través de los comics. Luego vinieron Dickens, Twain, Stevenson, Hesse, Quiroga, García Márquez. Desde siempre me maravilló todo lo que podía ocurrir, en términos sensoriales, al abrir esas pequeñas cajas de palabras llamadas libros.

El periodismo llegó mucho después. Las entrevistas iniciales, el programa de radio que luego se convirtió en libro. La primera temporada salió en 2005. La premisa inicial de su incursión en el género fue reinventarse. Que no se olvide que Leonardo también es poeta, escritor de telenovelas, guionista, autor de libros infantiles.

—Te confieso que el periodismo es una inquietud que se me ha activado con mayor intensidad en los últimos años. Supongo que el culpable es el país y su exceso de realidad.

Los problemas que atribulan a los venezolanos, Leonardo los desmenuza en su columna, titulada «Todo en prosa», de El Nacional. En ella expone su lectura de las noticias y aconteceres que sorprenden de la buena y mala manera a los periódicos y noticieros. Con la palabra escrita da luces del comportamiento de un país que devino polarización y en muchos casos mezquindad.

En ese mismo afán periodístico, luego de su primer libro de crónicas, Kilómetro Cero, Padrón publica Se busca un país, que no es más que la compilación de sus columnas desde 2013 a 2015. En sus 277 páginas hace radiografía en pequeños textos, también lienzos o postales, de la convulsión que arrebuja a una ciudadanía que ha aprendido a no ser tan ciudadana. Asimismo, tal como suscribiera Cesar Miguel Rondón en el prólogo titulado «Poeta perseverante y con lupa», el autor ha rumiado sus sentimientos y frustraciones en estas crónicas con tanta honestidad y desnudez que sin pudor queda al descubierto. «Sabemos, por ejemplo, que le gustan hasta el abuso los perrocalientes, que sus hijos son siempre una prioridad, que hace de la amistad algo ritual y maravilloso, usualmente rociado de whisky, y que la compañía femenina (su pareja la testigo silente de todas estas páginas), la misma que le alumbró tanto poemas, libros y telenovelas, es insustituible».

Pero, sobre todo, Se busca un país pone a paladinas el pensamiento recurrente que lo atormenta: «es mucha la vida que nos ha robado este monumental desatino llamado revolución».

Leonardo, en un enorme ejercicio de generosidad, entregó a Clímax el prefacio del libro.

Fueron muchas las veces que intenté otro tema. Lo juro. En ocasiones parecía que iba a lograrlo y asomaba la mirada a ciertas geografías, fragmentos del asombro, asuntos literarios, personajes o episodios puntuales, pero todo, absolutamente todo terminaba desaguando en el país. En su respiración entrecortada. En su clima de expectación y agobio. En sus punzadas de dolor. Esa resultó siendo siempre la desembocadura. Como si la vida se nos hubiera vuelto una calle ciega. Como si cada verbo entrañara una inflexión de alarma sobre los extraños tiempos que estamos viviendo los venezolanos. Así, toda crónica terminó relatando un país crónico.

Están aquí reunidos los textos publicados en mi columna “Todo en Prosa” de El Nacional en los últimos dos años (2013-2015). Al agrupar estas páginas termino de entender que los ciudadanos de este país llamado Venezuela hemos estado sometidos a una exasperante prueba de resistencia. Nos cambiaron las reglas del juego. Ya no somos los mismos. Inspirados en el lema del Che Guevara, los oficiantes de la revolución bolivariana lograron “hacer de lo cotidiano algo extraordinario”. Hoy, un hecho tan doméstico como adquirir comida obliga a los venezolanos a despilfarrar su vida en una cola humillante o recorrer como penitentes cada rincón posible para lograr la proeza de un kilo de café. La risa, tan venezolana ella, ha trocado en incertidumbre. En cambio, la muerte, siempre extraordinaria, se ha convertido en rutina. Cualquier martes de nuestra agenda se puede convertir en un charco de sangre. El país roto. Diluido. Borrado. Sin duda, ese es hoy el tema que protagoniza la narrativa de nuestras vidas.

Por eso, quizás, estás páginas pueden leerse también como el diario de un país. Un informe de la crispación general. Un inventario del desengaño. A veces se impone asentar en negro sobre blanco el saldo de las tormentas y los agravios.

En estos días, opinar en Venezuela es un hecho delictual. Contar las historias de la infamia también. Y las de la resistencia luminosa. He aquí una apretada colección de mis crímenes.

Debo confesar que estoy agotado. El país se me ha vuelto un insomnio. No puedo iniciar estas líneas de otra manera. La primera persona del singular es el lugar donde comienza, para todo, el país que somos. El país ocurre primero en el desayuno que nos llevamos a la boca. En las noticias que te emboscan los buenos días. En el hueco que tu carro descubre camino al trabajo. Confieso que mi cédula de identidad me tiene exhausto. Venezuela se ha convertido en una experiencia límite. Pero más me perturbaría cultivas la indiferencia o, peor aún, aplaudir el desatino monumental que vamos siendo. Decía Marguerite Yourcenar que el verdadero lugar de nacimiento es aquel donde por primera vez nos miramos con una mirada inteligente.

Hoy los venezolanos tenemos un país extraño y drásticamente superior a nuestro asombro. La tranquilidad nos quitó el habla. Deambular entre los titulares es respirar tizne y desaliento. Hoy todos estamos salpicados por esa nación áspera que habla con estridencia y nos empuja, pendencieramente, el hombro. Somos una eterna cuenta regresiva. A cada quincena nos jugamos el destino. Necesitamos con urgencia una cierta dosis de aburrimiento. Pero más apremiante aún es conseguir el país que no termina de aparecer. Quizás es el rasgo más común que tienen entre sí un habitante de Chivacoa, El Supí, Manzanillo, Agua Salud o El Cafetal: todos buscamos esa esquiva palabra llamada bienestar. O elijamos otra, una instancia de arranque: sosiego. Que ocurra el sosiega.

En la red social Twitter no siempre triunfan los insultos. Alguien escribió en estos días: La esperanza también es un talento. Se me antoja que es una frase poderosa y certera. Para no claudicar uno debe emplearse a fondo. Es la tarea, quizás la primera, de todos los que habitan este mapa borrascoso: ejercer activamente nuestro talento para al esperanza.

En definitiva, andamos buscando un país donde la decencia se convierta en rutina. Donde mi diferencia sea el vínculo con la tuya. Donde sea moralmente inadmisible el escarnio. Aquí todos estamos agotados de tanto desencuentro, tanta agresión mutua, tanto reventaros la madre en el idioma. La calle es un desafinado coro de rencor. Las amistades crujen a pedazos. Los gremios se fragmentan. Padecemos los síntomas de un virus llamado odio. Es imperativo conseguir la bisagra que nos regrese a una cordial topografía de múltiples registros. Por eso, en estos días feroces hay que ponerse el mapa encima. En estos días toca revisar lo que somos y lo que hemos dejado de ser.

¿Qué es hoy un escritor en Venezuela? ¿Por qué amenazan el trazo de un dibujante? ¿A quién asusta tanto el humor? ¿Cómo duerme un dramaturgo al que le han quitado su sede de trabajo? ¿Cuántos insultos por minuto tolera un periodista? ¿Quién oye la voz de los pensadores?

El poeta Ezra Pound decía que los artistas son las antenas de la raza. Sabemos que la única doctrina de un artista es la libertad. Tiene la costumbre de volar varias veces al día. E artista no se arrodilla ante nadie. No sabe de genuflexiones. No ofrenda lisonjas al poder. Está diseñado estructuralmente para disentir, criticar y proponer. No busca fuegos fatuos. El artista es el moscardón de la realidad. La agitación y la irreverencia. El artista no quiere ser gobierno, prefiere ser conciencia y reclamo.

En estos días, cuando la crispación inunda los escritorios, las palabras, los dientes, las miradas, los confines del metro, el alumbrado público, la histeria y la historia, el artista, no puede, no debe, no sabe quedarse callado; el artista dice basta, existo, incomodo, tres veces grito. Hace teatro y revuelve. Escribe un poema y golpea. Pinta un lienzo y convoca. Se cuelga una guitarra y abunda. El artista imagina, explora, denuncia, testimonia. El artista es el revés de la mordaza. Te advertimos, poder: no le exijas mansedumbre.

Yo estoy harto de recibir insultos telefónicos y amenazas de muerte al filo de la madrugada. No me cabe una ofensa más en el oído. No sé callarme la boca. No nací para plegarme al miedo, no quiero cambiar de código postal. Si digo «no estoy de acuerdo», recibo a cambio una pedrada en mi vida personal. Si escribo «difiero», dibujan una cruz en mi frente.

Venezuela se ha convertido en una melancólica pera de boxeo. Todos dicen venerarla, mientras la golpean sin pausa. Porque cuando excluyes al que no piensa como tú, estas golpeando al país. Cuando chillas amenazas, cuando exiges devoción acrítica, cuando vociferas un solo color, estás golpeando al país policromático que posee voz propia. No deseamos gobernantes cuya premisa sea pulverizar, agraviar, satanizar al contrario. El pueblo no son ocho millones de habitantes, ni seis millones y medio. El pueblo no es solo aritmética electoral. A fin de cuenta hoy vivimos en una comarca donde la muerte tiene más rating que la vida.

Al arte, con todos sus rostros, tiene a Venezuela en la punta de sus angustias. Decía Unamuno que la cultura se conquista, una tarea imperiosa ante un país que se nos rompió en las manos. La zanja que nos divide se hace cada vez mayor. Ya basta. Es suficiente. Paremos. La crisis moral nos ha estallado en la cara. Nos está quedando torcido el dibujo. Necesitamos resetear al país.

Y que lo entienda de una vez el poder: nunca nos quedaremos callados cuando las cosas marchen mal. Así mañana el poder se llame Henrique Capriles Radonski o como se escriba el nombre del elegido. Solo aspiramos pluralidad, bienestar, conciliación. Ese es el punto crucial. Se busca un país que nos contenga a todos. Que sea norte y futuro, no fractura y violencia. Un país que tenga 28 millones de abonados para el mismo juego. Una patria cuya mejor ideología sea la mano extendida. Se busca un país. El detalle es que solo entre todos podemos conseguirlo. La indolencia, señores, ha llegado a su fecha de vencimiento.

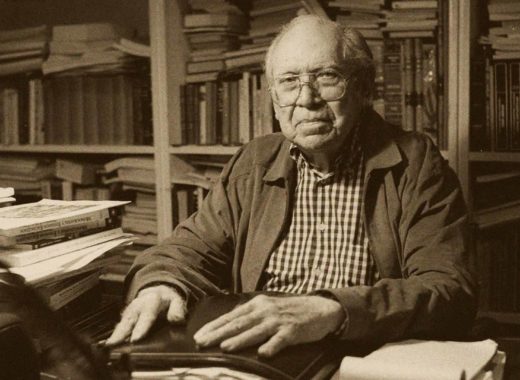

Leonardo Padrón