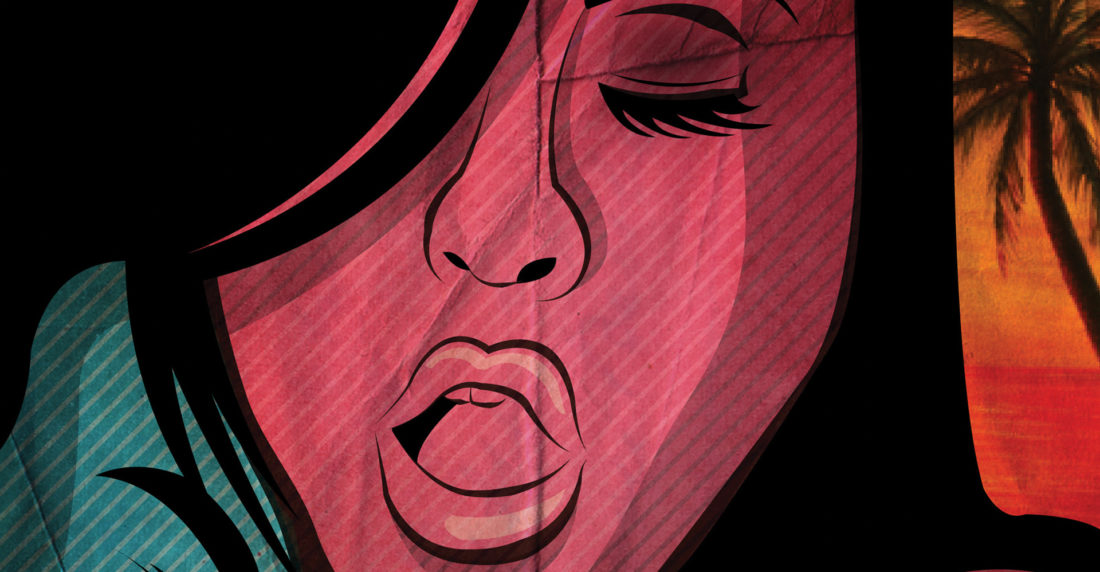

#SexoParaLeer: Mi "yo" perverso

Lucía detallaba cada frase del libro y cautivada, sus pupilas absortas brillaban como el reflejo de un diamante facetado tras llegar al último nudo de la novela. Se sentía extraña, entumecida y sumergida en su propia imaginación, que se desbordaba hasta que notó que alguien invadía el asiento contiguo y el autobús que ocupaba estaba abarrotado de personas.

Ocupaba uno de los últimos puestos y mientras el autobús enorme continuaba su acostumbrada ruta, ella observaba a la muchedumbre que aún ronadaba las calles oscuras de la ciudad e intentaba recrear sus vidas. Supo entonces que él la miraba, podía oler su nuca, percibía su mirada posada sobre su rostro.

-Sin pudor-

Él detallaba a Lucía desde el fondo del vehículo, observaba esa manera tan suya de quitarse los mechones de cabello que sin permiso le cubren el rostro, esa sola forma de cruzar las piernas que, además de impedir que cualquiera tan siquiera la rozara al sentarse junto a ella, muestra de su feminidad esencial: su piel canela, sus zapatillas rojas algo gastadas y la curva de su pantorrilla, su falda tres cuartos de puntos blancos y rojos, su espalda erguida cubierta por una blusa blanca de corte recto que sólo desnuda sus hombros y expone, sin prurito de perjuicios sociales ni cultura, su piel tatuada.

Lucía continuaba su lectura, no se apresuraba, sabía muy bien que se bajaría en la última parada. Ya eran pasadas las diez de la noche, alzó la mirada para comprobar por dónde iba del trecho y sus ojos elípticos se disolvieron en un espectáculo colmado de erotismo que protagonizaba una pareja: dos jóvenes abstraídos de la realidad mundana y envueltos en un instante perverso. Sí, perverso.

La espalda blanca de la joven iluminaba el callejón y el vaivén rítmico de su cuerpo sorprendió a Lucía. No eran movimientos bruscos ni llevados por la lujuria desproporcionada , sino que sus caderas giraban con inclinaciones precisas. El chico un tanto desconcertado por la situación, sólo pretendía penetrarla en la pared mugrienta de una calle oscura en medio de todo y nada. Lucía apartó el libro y se dedicó a observar la guerra: él, de manos torpes y grandes, no perdía un instante para tocar a Azabache (así nombró Lucía a aquella chiquilla de cabello ensortijado) y ella lo sometía como una dominatriz experimentada, con paciencia y ahínco.

Azabache conocía las consecuencias de su encanto y su intención era drástica: cruzar la línea. Permitido o no, obsceno o soez ella llevaría su juego hasta el final y en un movimiento brusco se apresuró a montarlo. El trozo de tela que hacía las veces de falda no pudo impedir el atrevimiento del chico, quien intentaba subirla para palpar sus muslos y quizás… algo más.

Lucía observaba a los pocos pasajeros del autobús, quienes no se percataban de la situación. Los músculos de sus muslos comenzaron a tensarse y pronto sus piernas cerradas no impedían las palpitaciones de su sexo. Sus labios se resecaron, sus senos se despertaron y el ambiente se impregnó de un olor a flores mustias, a apetito, a erotismo. Él notó el cambio en ella y en un instante se encontraba dos puestos detrás de Lucía, quien mantenía la vista fija en aquella pareja de amantes de turno sin reservas, sin prohibiciones. Azabache succionaba en un beso cualquier pensamiento del joven y él visiblemente afectado por sus caricias, luchaba por conseguir la posición adecuada para penetrarla sin pudores.

En medio de la lucha, Lucía percibía que el calor acaparaba sus muslos, su vientre, su espalda erguida, su feminidad esencial.

-Perverso-

R, quería jugar esa noche. Se acercó aún más a la nuca de Lucía y susurró.

—Comenzó el juego. Usted tenía una tarea pendiente que ya no puede esperar…

La piel de Lucía se erizó desde las pantorrillas hasta sus sienes, ahora cubiertas de un sudor leve.

—No me deseas, interrumpió Lucía.

—Te deseo con la misma intensidad que el primer día, cuando tu sexo era similar a las líneas zigzagueantes del monitor que muestra la vida de un moribundo.

Lucía no parpadeaba, escuchaba atenta las frases que R. susurraba y observaba el espectáculo que Azabache protagonizaba en el callejón sombrío, en donde ya su cuerpo iniciaba un vaivén melódico, rítmico y constante.

—Cruzaste la línea R.

—¿Has sentido el agua de una cascada golpear tu cabeza mientras te absorbe el frío? ¿Mientras se te hielan los pezones? Eso sí es cruzar la línea.

Cada frase que musitaba R. le atormentaba. Su voz era punzante como una aguja para tatuar que cortaba, quemaba y recorría la piel de Lucía, cubría de dolor su extremidad inferior y marcaba su entrepierna.

Azabache se retorcía de placer y utilizaba al joven a su antojo. Lo amoldaba a ella, lo obligaba a poseerla más allá de sus pudores, de su sexo a punto de explotar, de sus piernas temblorosas.

—Humedad, mar, cielo abierto… eres una playa en toda su extensión mujer…

Lucía lo interrumpió al instante.

—Como el jugo que produzco cada vez que estás cerca, me observas, existes en mí. El dedo índice recorría la entrepierna de Lucía, marcaba su territorio. La R quedaba tatuada en su muslo izquierdo y entre tanto dolor, ella no percataba que su jugo fluía diáfano y absoluto.

Con ingenio, se cambió discretamente al puesto que ocupaba Lucía, se sentó junto a ella, miró sus ojos almendrados y recorrió con el dedo índice sus labios. Así su prolongación caminó con honestidad su blusa, la cortó sin apuros y dejó al descubierto su pecho firme.

—Tienes absoluta y firme razón. Tan firme como tu seno izquierdo.

—¿Por qué?

—Porque la escena que miras es conmovedora.

R. cubría de mimos los pezones de Lucía, ahora al descubierto en medio de aquel autobús de luces tenues. Los últimos pasajeros se bajaban y se alejaba entonces del panorama una Caracas caótica, para adentrarse en una urbe silenciosa y cansada.

El dedo índice de R. caminaba por las montañas de Lucía, bajaba por el sendero suave de su torso hasta posarse en la redondez de su vientre y sentarse allí para admirar su regreso a casa.

Lucía respiraba ahora pausadamente. El dedo índice de R. la miraba desde su vientre y después de un descanso en aquella arena calmada, decidió continuar su camino y aventurarse hasta su sexo.

—Amarillo como el mango.

—Obsceno como comer un mango, replicó Lucía.

Aquella extensión de su mano se armó de valor y no se amilanó ante los vaporones del sexo de Lucía, quien observaba impaciente. El calor lo consumía y se vio tentado a desistir. Pero R. no es hombre de huír.

La lava ardiente cubría la pequeñez del dedo índice de R. y dio inicio a un encuentro abrumador. Pronto invitó a sus hermanos a gozar de la calidez que emanaba el volcán, pero inesperadamente la caminata se detuvo.

—Intenso, urgente, absoluto, revelador. Así es tu sexo Lucía.

—Te prohíbo detenerte.

—Es una guerra de egos.

El sexo de Lucía daba espasmos breves de placer y los invitados se regocijaban satisfechos. Un gemido indicaba que pronto los esfuerzos de estos caballeros producirían un estallido a gran escala. Era cierto: la entrepierna de Lucía temblaba, por su vientre caían gotas de sudor, su pecho jadeaba y su respiración se apresuraba.

—Me gustas por inteligente.

Y en unos segundos el vientre de Lucía explotó en magma de orgasmos

—Perverso, susurraba ella

El vehículo se aproximaba a su última parada. Lucía se reincorporaba y su sexo aún se reponía del clímax inmediato. R besó su párpado izquierdo:

—Él se muere por Azabache, ella por mí, yo por ti… y así hasta el infinito. Saludos a la cama de Andrés.