La casa del afecto y la memoria

No es solo ese espacio de paredes, es lo que te llevas, lo que dejas y lo que siempre cargas contigo a donde vayas. Ahora que somos un país de emigrantes lo empezamos a entender mejor

No es solo ese espacio de paredes, es lo que te llevas, lo que dejas y lo que siempre cargas contigo a donde vayas. Ahora que somos un país de emigrantes lo empezamos a entender mejor

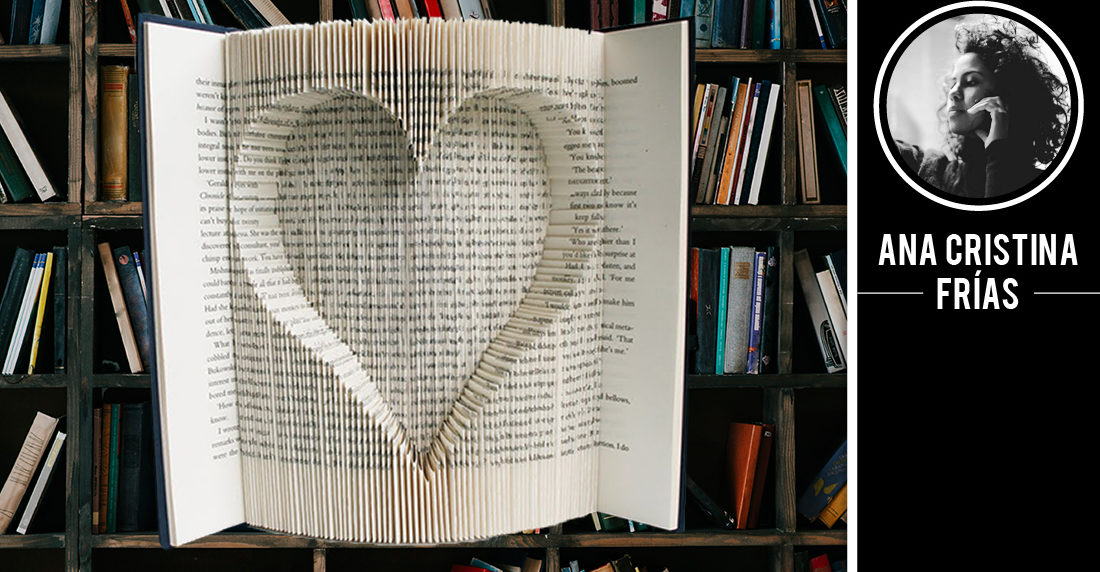

“Mi casa es donde están mis libros” (me) he repetido innumerables veces desde 2016. El ejercicio de mudarme con frecuencia me fue creando (malos) hábitos, como conservar solo lo que físicamente puedo llevar conmigo. Eso como resultado de una profunda limpieza donde -entre otras cosas- terminé botando una buena porción de apego. Nada de desdoblar el afecto en muebles o sillas. Nada de guardar cuadros o tocadiscos. Procuro aligerar el traslado, quitarle peso a la salida para que sea más fácil, más práctica. Para que duela menos.

El concepto de casa es otra cosa que -como mis maletas- también se ha ido desplazando desde hace un par de años. Lleva marcado la tinta de los sellos migratorios, los cambios de horario y las cicatrices que dejan los grados de más y los grados de menos. Ha cambiado de llaves, de ruta y de estación. La casa fue grande y múltiple, y también fue pequeña. Apenas 44 metros cuadrados que se rompieron hasta convertirse en dos mitades opuestas y distantes. Y entonces la casa -esa casa- dejó de llamarse así para empezar a ser parte de la nostalgia esférica. Esa que, como dice Federico Vegas, es un vacío de distancia y tiempo. Una ausencia de afectos y hasta de uno mismo. Por eso no es plana, ni se puede medir solo en kilómetros porque guarda nuestras propias distancias, nuestros cambios. Es una nostalgia completa, eso, esférica.

La casa también ha sido refugio temporal, un paréntesis para construir nuevos vínculos, comer sabroso y mirar desde la ventana las imágenes más terribles de represión y miedo. A esa parte no solo le cambié el nombre sino el formato, son postales que se guardan solas en la boca del estómago y que a veces viajan por el pecho hasta hacerse nudo e inmolarse en llanto.

La casa es, y siempre ha sido, calor. El calor del cuerpo de otro. Ha sido pelos de perro en mi cama, enredo de greñas y música. La casa se ha instalado en diversos paisajes, hasta ahora siempre urbanos, pero con variaciones. Ha sido la cima de un cerro, la ventana más alta desde donde se ve hacer erupción al cielo y pintarse de una lava tibia hasta llegar a negro. La casa ha sido la calma del abrazo, del frío en los pies y las manos entrelazadas.

La casa fue el primer ejercicio de hacerme sola, de armar una narrativa propia. Fue la compañía de los amigos que ya no están, los roommates que ya no se convocan pero de los que aún se guardan libros, afiches, las galletas de la Biscotti e incontables mixes de música cubana y conciertos de coros alrededor del mundo. La casa, aunque se evada, es la certeza del amor primario, de lo que aún guarda la distancia. Es la promesa de volver. Es la sexta en tres años. La sexta en -casi- 25 de vida.

La primera maleta que armé fue la de los libros. También fue la primera que llevé al monoambiente y la primera que desarmé y reconstruí en el ceibó. Incluso antes de tender la cama, incluso antes de tener nevera. Y entonces empieza -a pesar del miedo- un nuevo ejercicio narrativo con la voz aún temblorosa pero lejos de la necesidad de las certezas que se movieron, que se esfumaron. Ya no hacen falta. Desde la ventana veo una serpiente sin cola hecha de gente, veo nuevos gusanos de colores que se detienen en la parada del metrobús, cargando sobre el lomo el número 68 o 152. Veo la vida moverse, ir y venir, subir y bajar. Veo a Buenos Aires respirar y la acompaño. Por fin exhalo.

Con un nuevo vocabulario armado -a partir de relatos anteriores- voy construyendo uno propio. Mi casa es el calor que muta y se transporta, es -y seguirá siendo- mi familia y la promesa de un amor pendiente. Y aunque se haya trasladado a Cabildo, guarda la premisa paterna de ser la larga casa del afecto y la memoria.