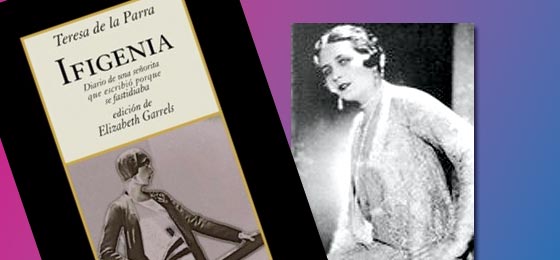

–Pues, claro –le contesto muy sobrada-. Es el título de una novela de culto en mi país: Ifigenia, de Teresa De La Parra.

–¡¿Tu país?! ¿Cuál es tu país? ¿De verdad conoces esa novela? Es una historia de barcos, ¿no?

He conocido a Ifigenija Simonović en un congreso de escritores adonde han acudido autores de 80 países.

–Bueno –balbuceo- la novela comienza con el viaje de María Eugenia Alonso de París a Caracas, donde habrá de encontrarse con su destino de mujer desheredada y sometida.

–Ah sí –dice mi nueva amiga, con ojos de quien va recobrando algo perdido, algo maravilloso-. Y hay unas tías en unos cuartos oscuros…

–Más que oscuros, opresivos –apunto-. Es una metáfora del gomecismo. Una dictadura, ya sabes, tenemos una cada cierto tiempo. A cuál peor.

Ifigenija nació en Kranj, entonces República Socialista Federal de Yugoslavia (antes y ahora Eslovenia), en marzo de 1953. Y ya en 1968 había publicado su primer libro, un volumen de poemas titulado algo así como “En gradual despojo de un gran peso”.

Con 15 años ya tenía su nombre en letras de molde. Dos tragedias habían favorecido tal precocidad. Una pública y una privada.

La primera es que el comunismo tenía tantos escritores presos que, para mantener un cierto catálogo editorial, las autoridades echaron mano de autores cada vez más jojotos hasta que terminaron quitándoles los originales de las manos a adolescentes. Y la segunda se puso en marcha en 1960, cuando ella tenía años y su madre se casó con un tipo que le cambió el nombre (el original era Eva) y empezó a violarla casi de regreso de la luna de miel. Esta situación se prolongó por años ante el mutismo de la madre de Eva/Ifigenija quien, según esta, tuvo dos hijas más con este hombre y optó por callar. “Tenía que protegerlas y me sacrificó a mí. Es algo más común de lo que crees, en muchas familias”.

Aquel primer libro trataba, justamente, del abuso infantil y del dolor y la confusión que trae consigo. Probablemente, si ella no se quitó el nombre que le había colgado su verdugo (y, más bien, firmó con él esa y todas las publicaciones que siguieron) es porque este nombre no solo tiene la marca del padrastro sino también es una evocación del mito griego que cuenta que Ifigenia fue pedida en sacrificio a Agamenón, su padre, quien en viaje a Troya vio sus barcos quedarse repentinamente inmóviles, para continuar su navegación.

Treinta años más tarde, en 1998, Ifigenija estaba en el aeropuerto de Londres esperando la salida de su vuelo a Toronto. Entró a una librería del muelle internacional y se sorprendió al ver un libro en cuyo lomo ponía su nombre. Jamás había oído hablar de la caraqueña que lo había escrito, pero se apresuró a comprarlo. Era una traducción al inglés.

“En cuanto me abroché el cinturón, abrí el libro. Y no pude cerrarlo hasta que lo terminé”, recuerda dos décadas después. “No pegué un ojo en todo el vuelo. Era una novela muy poderosa, con extraordinarias descripciones de lugares, frutas y flores muy exóticas para mí. Un libro maravillosamente escrito, del que jamás había oído hablar y, hasta ahora, no había conocido a nadie que lo conociera. Sencillamente, lo adoré. Me he mudado varias veces en todos estos años y todavía conservo el ejemplar. Lo tengo en mi casa, en Luibliana, donde vivo desde hace 15 años”.

Cuando Ifigenija leyó el libro que tiene su nombre, ya estaba casada con un serbio del que tomó el apellido, Simonović. Era, me dice, un hombre muy dulce y bondadoso, además de guapo y con contextura atlética, que se avino sin conflicto a una unión que excluía el contacto físico. Para ella era intolerable la sola idea de tener intimidad con un hombre después de haber sido ultrajada cada día en un largo tramo de su infancia. Eran una pareja bien avenida, que se reunía puntualmente todas las noches en su casa en Londres, después de la jornada laboral de ambos. Ninguno de los dos faltó jamás al pacto de convivencia o pasó, por decir algo, la noche fuera. Para ambos era un arreglo perfecto.

En 2003, cuando él estaba en coma con un sombrío diagnóstico que no tardaría en cumplirse, vino a la habitación de hospital un hombre atribulado que llegó hasta la cama del esposo de Ifigenija. Era un compañero de trabajo de él. Entonces, ella lo entendió todo. Habían estado 25 años casados y ella jamás lo sospechó. El amante de su esposo no dijo nada ni ella tampoco. “No había nada que decir”.

Cuando el relato termina, miro por la ventana. Ha caído la tarde y hay una acacia preciosa junto al autobús donde viajamos. Ifgenija mira hacia delante, en silencio. Y yo contemplo el singular movimiento de las ramas de las acacias, que es como si el árbol estuviera dando saltitos. Pienso que este también podría ser un final posible de nuestra querida novela de 1924. Me refiero a un matrimonio casto, donde cada quien saca lo que iba buscando: todo menos pasión.