Todos primos hermanos, sí, primos hermanos por el lado Díaz, entre los que las más recatadas fueron las mujeres, cada una con tres críos, entre los que estaba yo.

De aquella apoteósica infancia llena de libertad en el monte, en una de las fincas de “La Unión”, recuerdo a esas grandes señoronas quienes en realidad fueron primas muy lejanas de mi abuela materna María y estuvieron presentes, sobre todo, en la repentina viudez de uno de los tíos, en auxilio de mis tías, madre y abuela.

Por eso fueron, son y serán nuestras grandes matronas mentoras, a las que vimos trabajar, tejer, conversar, discutir, cocer y cocinar juntas. A veces dispersas, otras tantas compenetradas repartiendo funciones en medio de la algarabía, por un lado, de aquella chiquillería pujante de tremenduras, y por el otro, de los adultos y peones.

Ellas consiguieron y conciliaron entretenernos haciéndonos partícipes en las actividades domésticas del día a día, siendo la cocina una de las tareas a la que le dedicaba más atención mi tía Adela.

Yo formaba parte, junto con otros primos, de la generación “sanduche”: el relleno del medio, no tan grandes para ir ayudar a limpiar los plantíos, patios, tanque, establo o gallineros, ni tan pequeños como para dejarnos solo jugar. ¡Bingo! nos ubicaron muchas veces en el mesón del comedor o en el corredor al lado de la ventana de la cocina, a limpiar y acomodar ciertos alimentos.

Nos tocaba desgranar toda vaina, sí, las vainas de caraotas negras, rojas o blancas y de quinchonchos cosechadas por mi abuelo en la menguante (y a malaya se nos ocurriera jugar con ellas en mezclarlas…. porque con sarcástica dulzura, pelando los ojos y apretando los dientes, nos daban la orden de recomponer). ¡Ojo!: “las frutas no las toquen porque eso es trabajo de los más chiquitos…”, decía.

En esas travesías donde conviví con sendas matronas, no quedaba otra que presenciar conversaciones y discusiones sobre cocinar: “Dale palo, quítale los ojos a las papas y las pelas; arráncale la piel quemada y lo baboso del pellejo, ponle solo corazón. Métele dos golpes de manteca, zámpale dos dedos de aceite, tuércele el rabo, manténlo en salsa, zúmbale dos pellizcos de sal, una uña de pimienta, un toquecito de nuez “mosqueada”, son cinco mordisquitos, métele dos puñitos de cilantro y un puño de cebollín, dos manos de cambures, alebréste el onoto, arráncale el pescuezo y zúmbale una palangana de cebollas picadas.

Para mí, se traducía igual a un ring de boxeo, tal cual el verbo de mi papá y tíos, en sus habladurías y comportamientos en los arreos de las bestias o hasta en las mismas ferias de toros coleados.

De mi tía Adela me quedan enormes recuerdos pero, el que más me impactó fue su peculiar gusto por las plantas, gusto predominante por los vegetales de olores fuertes, masticar poleo o yerba buena, la presencia del culantro en las sopas de caraotas y las benditas cebollas en cualquier guiso y sofrito.

Para ella, al igual que para mi abuelo, era fundamental en todo poner cuantiosas cebollas: “No agarren las que estén blandas, cojan las que tenga las puntas y el rabo duro; quítenle la piel marrona, córtenlas por la mitad, y así, o asao…”. Y vaya que era un trauma ponernos en fila india a limpiar cebollas y, más aún, cuando en vez del conuco, las traían de unos sacos sacados desde muy lejos, más lejos que El Hatillo, de un tal mercado “de la Quinta de Crespo” -nombre grabado en mi ingenuidad- quinta o casa que no conocí en mi infancia entre las familias del pueblo. En mi media lengua, siempre esperé ver en la finca a tal renombrada persona que se llamase “Crespo”, como los pelos en la foto de la bisabuela Beatriz o hasta preguntarle a nuestro nuevo vecino “el señol Grateperol” (Ingeniero Graterol) si sabía de ello.

La pasión de mi tía Adela por la cebolla era tal, que incluso nos enseñó una adivinanza: “Entre el campo me crié, atada a verdes lazos y aquel que llora por mí, me está partiendo en pedazos”

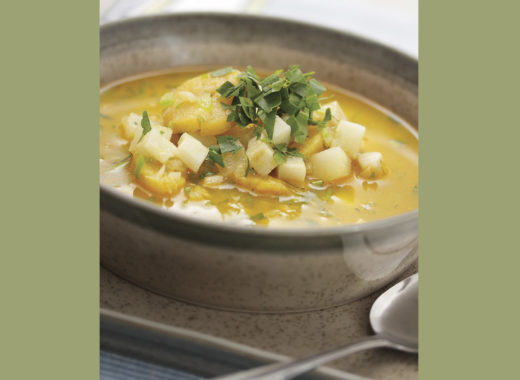

Y miren que nos tocó moquear y llorar limpiando las benditas cebollas. Lo admito, en aquel entonces odiaba limpiar cebollas pero, con los años le tomé el gusto por comerlas crudas y cocidas y caí en el deleite acaramelado de una dulce sopa de cebollas sofritas hecha por las “alcurnias” de mi Abuela Carmen. Era todavía mejor cuando podía mojar en ella migajones de bizcochos, pan viejo o arepa.

Les cuento todo esto porque es un recuerdo muy vivo y la película se repite en mi memoria cada vez que decido cocinar o me preparan algo y no tiene cebollas: “Que si están híper caras, que si en el supermercado Pascual están al doble del precio que en el mercado callejero, que si el camión de los gochos no vino, etc”.

Hoy sábado de mayo del 2.017, en medio de las protestas, resolví comer un recuerdo muy mío: una sopa de cebolla. Sí, de cebollas y no de Pollo para el alma como reza el título de una afamada publicación, porque me recuerda mi niñez plena, ya que es súper práctico y reconfortante preparar rápidamente una sustanciosa sopa de cebollas calientita. Pero la de hoy, la sentí ambigua, desubicada en tiempo y espacio; me era muy ajena, no lloré, ni moquée, ni recordé cortando las cebollas. Me puse acucioso oliendo cada cebolla picada y nada. Por un momento pensé que las cebollas estaban malas y llegué a pensar: “¿Es que las cebollas ya no tienen olor y sabor penetrante?” Fue un torbellino de interrogantes juntas, hasta que mi hija llegó a la cocina y exclamó: «¡Fó huele mucho a cebollas!» y caí en cuenta de la realidad. Compaginé la vivencia previa de las horas antes de llegar a casa: el caminar en cambote, caluroso, con roces sudorosos de cualquier cantidad de gente, con la adrenalina muy elevada y el culillo propio de estar en medio de una manifestación de calle, en la que aprendes a retroceder en medio de una bandada desmedida de gases lacrimógenos que te llegan de sopetón. Pues sí, hoy me han dejado insensible el olfato congestionado, neutralizado ante el olor que paradójicamente me conectaba a mi niñez.

La sopa de cebolla hoy no me supo igual.

Este limbo de percepción de olores, frustraciones y sinsabores puede que me agobie. Pero sé, que no será hoy, posiblemente podrá ser mañana. Tengo fe, anhelos, claridad, convicción y ánimo de vivir en mi país, en el que en algún día lejano, disfrutaré rodeado de nietas y nietos la práctica y pláticas de cocinar, donde con risueña picardía podré limpiarles los mocos y las lágrimas, cuando juntos preparemos mi perfumada sopa de cebollas.